札幌新陽高校なども使うe-ラーニング教材「すらら」の効果を探ることにしました。すると優秀な機能面があることで教育現場で利用されていることがわかったので感想を紹介します。

このように様々な学校で導入されています。

Contents

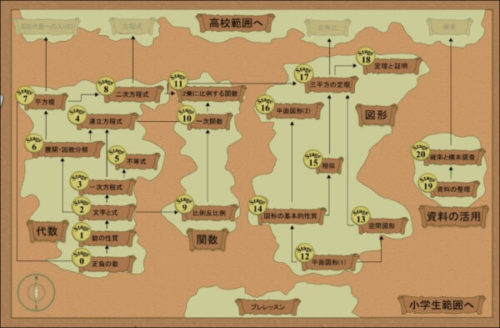

e-ラーニング教材「すらら」の効果が期待できる全体像

まず全体像として「e-ラーニング教材すらら」とはいったいどんな効果のある教材なのか?

我が家でも「すらら」を使って実際に効果を体感しているので、その画面を用いて説明します。

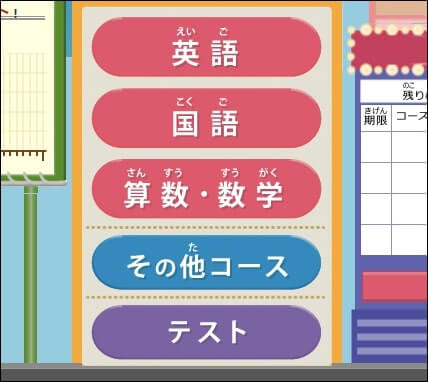

すららで体験できる科目は、英語・国語・数学・理科・社会の5教科です。

※2020年になってから理科と社会の教科にも対応しています。

その他コースというのは中身がこんな感じです。

クリックしてみると「スタンダードコース」となっていますが気にしません。

「英検対策」「中学英語総復習」「数学検定対策」「大学入試」「SPI対策」の5つです。

すらら「SPI対策」で基礎能力向上効果

「SPI対策」というのをクリックしてみます。

数学?と思いますが、数学の理解度を深めるものではありません。

この対策ができる教材というのも珍しく、たぶんこの「すらら」にしか搭載されていない機能なんだと思います。私もほかの教材もいくつか試しましたが、この機能がついたものは1つもありませんでした。

この「SPI対策」は今の社会では必須になってきている試験ですが、その対策がぜんぶで32時間15分ほどあるのがわかると思います。

いわゆる知能指数を図る・さらに向上させることにつながる機能ともいえるため、理解力向上効果や素早い解決策発見の効果が期待できると私は感じます。

すらら「英検対策」コースで合格力が身につく効果

英検対策は5級~2級までの筆記試験が対策できるというコースです。さすがに二次の面接練習までは出来ませんが、筆記だけならいずれの級も相当な時間数のテキストで対策ができます。

したがってこの「英検対策」では、英語検定1次筆記試験にむけて合格により近づける効果が期待できます。

すらら「中学英語総復習」コースの効果

この「中学英語総復習コース」では、中学で習う英語の範囲がすべて網羅されているという内容になっています。つまり高校入試対策がこれでできてしまうといったイメージのコースになります。

したがってとくに英語が苦手な場合には、高校受験対策として高い効果を期待できるコースという感じになります。

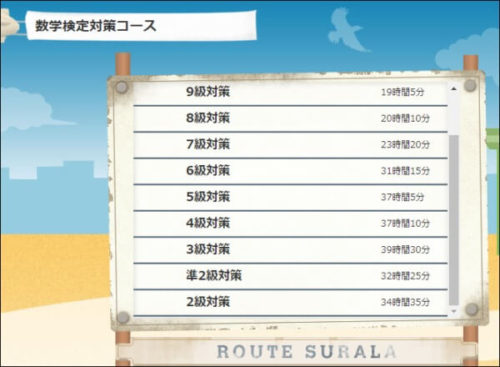

すらら「数学検定対策」の効果

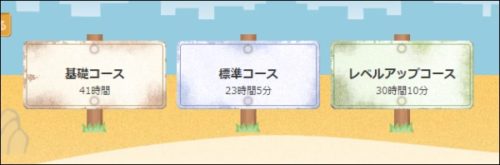

数学検定というのはあまり有名ではありませんが、英検の数学版にあたる検定です。11級~2級までの対策ができ、いずれも約30時間ずつのテキストになっています。

このコースでは各級のレッスン動画を見てもわかりますが、膨大な時間を費やしていることから数学を徹底的に理解できるという効果が見込めます。

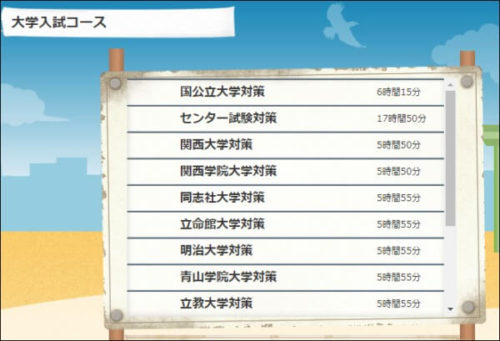

高校入学後すらら「大学入試コース」の効果

この大学入試コースがまた特殊な機能で、これなどはほかの教材ではあり得ないものです。

国公立大学すべてに共通する対策や、早稲田・明治・法政など個別の大学でのポイントごとにテキストが用意されています。

たとえば早稲田を見てみるとこんな感じです。

この「大学入試コース」ではあまり多くの時間を取り組むことはできないため、受験合格に対してしっかりと勉強できるという効果は期待できません。

したがって大学受験対策というよりも、全体の雰囲気を掴む程度の効果と考えておけばいいと思います。

その他すらら「4コース」の効果

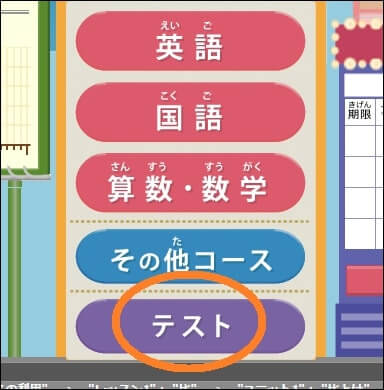

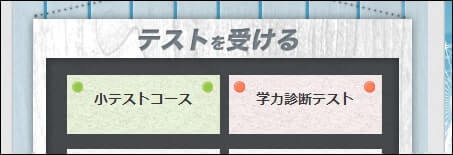

あと残っているすらら効果が「テスト」というやつです。

この部分ですね。

このコースではテストを受けることができますが、小テストや学力診断テストなどその場面に合わせたテストをやってみることができます。

我が家では毎日の勉強に小テストを入れて、単元ごとに勉強し終われば学力診断テストなどといった使い方をしています。

小テストといえば興味を示さない家庭もあるかと思いますが、じつはこのちょっとだけの積み重ねがいちばん効果が高いような気がしています。この小テストがあってこその学力診断テストじゃないかと思います。

実際に体験してわかった「すららの効果」としては大体こんなところかと思います。

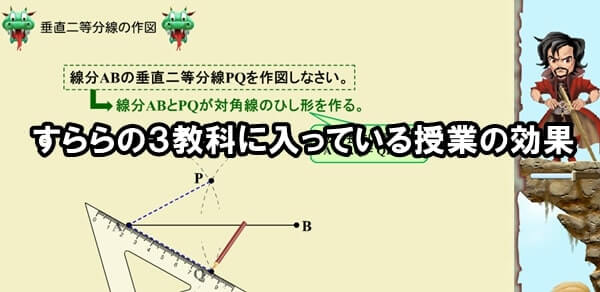

こうして全体を見ても結構なボリュームの勉強ができることがわかったと思いますが、この教材の本領を発揮するのは3教科の基本勉強の部分です。

とくに授業の進み方が工夫されていて、気がついたら単元の内容が頭に入っている、といった本質を考えてある授業が行われます。

効果的な授業によって全体の学習効果が高まっている、と私は感じます。

すらら「映像授業」の効果

すららでは英語・数学・国語・理科・社会が勉強できますが、ここでは数学の映像授業の効果を探っていきます。

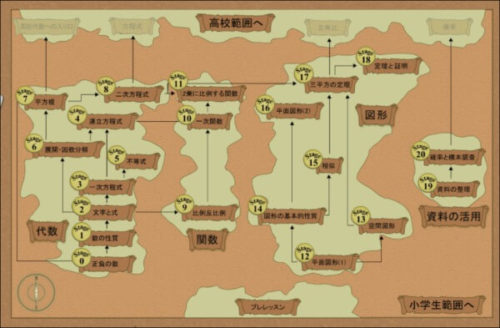

まず映像授業を見る手順はこうなります。

矢印が見えますが、勉強の順番と関連のある単元でつながっています。

好きな単元をクリックすると、その授業が始まるという仕組みです。

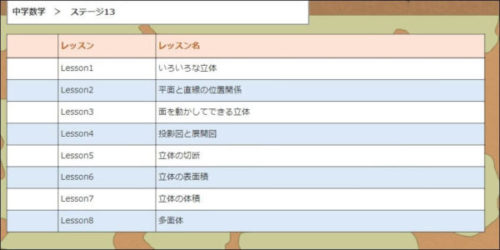

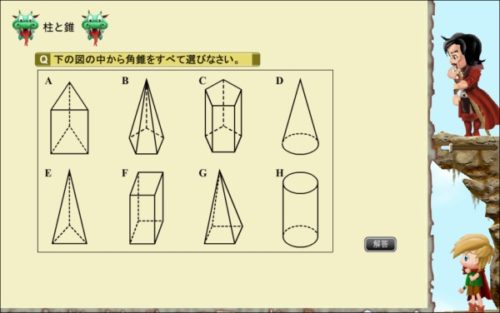

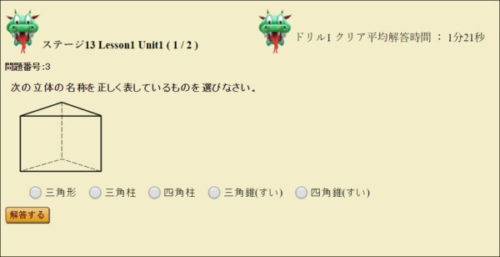

ここでは「空間図形」を選んでみます。

するとこのように、さらに細かくレッスンが分けられています。

いちばん上の「いろいろな立体」を選んでみます。

初めにこの単元のザックリとした説明があります。

この画像の場面で話しているのですが、動画ではないのでお伝えできません。

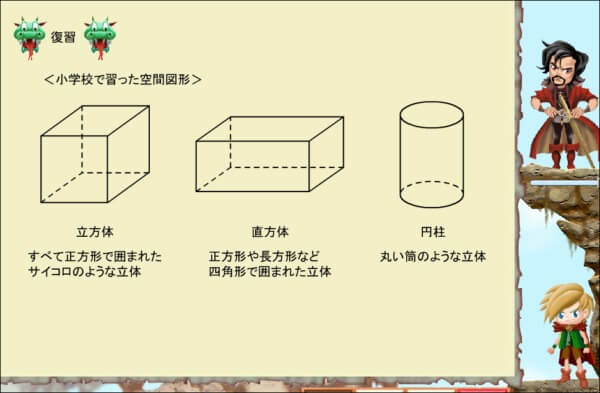

授業が始まると、まず前の単元で習った部分の復習からスタートです。

いちいち復習から始まるので、頭の中に「つながり」ができるのは効果的かなと思います。

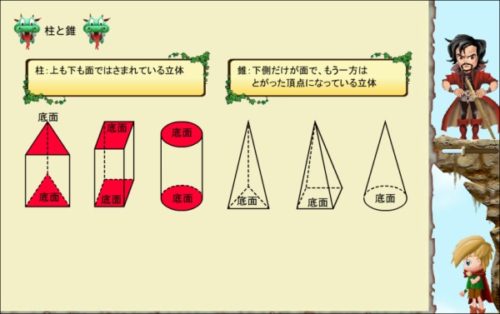

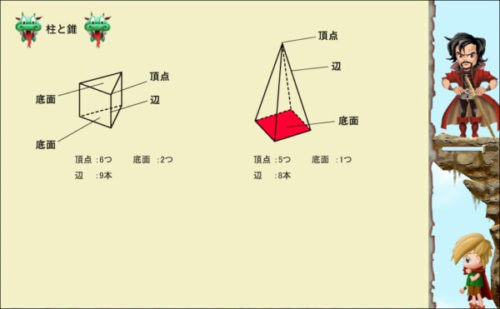

前回の復習が終わったら、今回選んだ「図形」単元の授業に入ります。

この「図形」の単元では色が付いたりしながら、立体の理屈について説明しています。

注目するところに色がつくので、説明としてはかなりわかりやすいです。

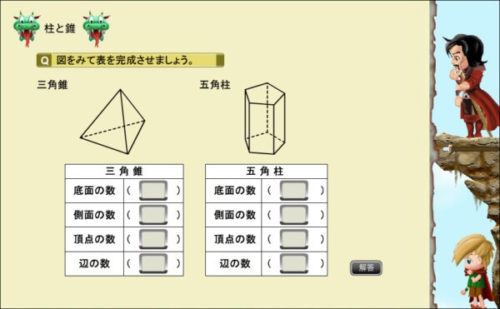

ザックリと説明が終わったら、さっそく簡単な確認テストです。

ちょっとの説明ごとに、このような確認が挟まれます。

どの教科でもこのような「説明➝質問」の繰り返しで授業が進んでいくのがすららの特徴で、いつの間にか少しずつ頭に入っているのでかなり理解につながる効果を見込めます。

簡単な確認テストが終わると、また授業に戻って次のステップへと進みます。

しかし急に進まずまた少しだけ前に進むという早さで、再度このような確認テストになります。

テキストの中に直接入力して答えるようになっているので、もしこの教材をスマホでやろうと思っても上手くいかないと思います。せめて最低でもタブレット以上の画面サイズ、という端末が必要です。

あとはこれまでにご紹介してきた「授業➝確認テスト」のサイクルが繰り返されながら、気がついたらその単元がすべて終わっているという授業です。

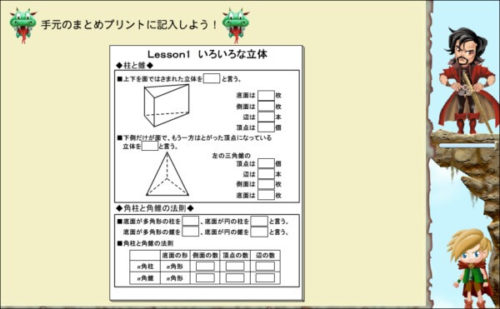

そして単元の最後には全体のまとめテストが行われます。

手元にまとめプリントを用意して答えていきますが、何気なく見えても実際に紙に向かうと頭の中がまた違った動きをするのがわかります。

「直接入力」「紙に書く」の違いによって、これだけ頭を使う場所が変わるものかと思うはずです。

これで終わりかと思いきや、まだ続きます。

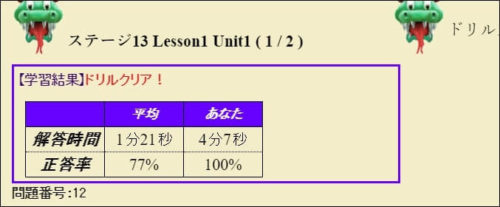

こんどは実際のテストを想定して、時間を計りながら解いていくドリルが始まります。

ただ解く時間が早いだけではダメで、このようにドリルが済むとデータが表示されます。

解くスピードも去ることながら、正答率も出るので早いだけではダメなことがわかります。

そしてこの単元がすべて終わった気がしますが、まだあります。

さらにもう一回ドリルが始まって、こんどは単元後半の部分についての問題です。

そこまで終わると、ようやくこの単元が終了します。

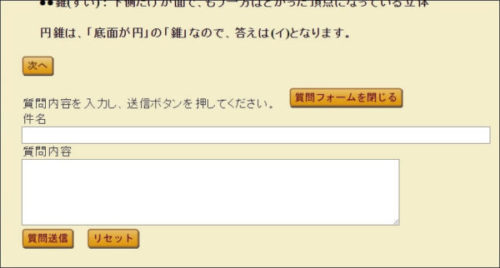

そしてこの最後のドリルを解いていると、このような部分が表示されます。

問題を解く画面に表示されるのですが、どうしても解けなくてわからないときにはサポートの講師に手紙を送ってアドバイスを受けるというすららの機能です。

この機能では、学習内容の「さらなる定着」を図る効果が期待できます。

LINEのようなチャットではないのでリアルタイムで会話をするわけではなく、メールのような機能だと思ってください。返信がわりとすぐに来ることもありますし、講師が忙しかったりすると少し待つこともあります。

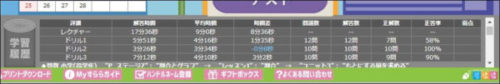

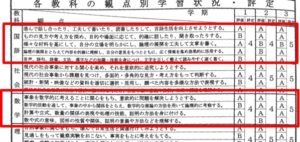

そして今日の勉強が終わると、初めの画面に成果が表示され確認できます。

少し小さくて見えずらいですが、今までに勉強してきた内容が表示されます。ここからどんな勉強をして正答率がどれくらいかを親が確認できるというわけです。

ここでは親から子供に向けてアドバイスを送ったり、高校受験に対して不足部分を把握できるという効果を期待できます。

このようなすららの授業が、初めにお伝えした全ての単元で行われます。

数学のひとつを取ってみてもこれだけのボリュームがありますので、これが5教科ぶんあると思えば相当な時間をかけて勉強していくことが予想できると思います。

この単元の授業だけではなく「小テスト」「学力診断テスト」「英語総まとめ」なども含めて考えると、結構なボリュームの学習効果を得られる通信教材ではないでしょうか。

参考:デジタル教材「すらら」でどれくらい定着を図れるのか徹底的にレビューします

札幌新陽高校が使うくらいなので「すらら」は効果があるかも?

うちの子に「すらら」を与えたのは、じつは2017年10月の札幌新陽高校が導入するよりも少し前でした。

ご紹介してきたように、すららの効果は学校も採用するほど高いものです。

実際に私たちが利用してみた結果からも、しっかりと効果を実感できており知人にすすめたくなるほど最適な家庭学習になる通信教材だと感じます。

すららの効果は無料体験でもチェックできます。

我が家のすらら体験談

コメント