発達障害のあるお子さんを持つ保護者の方へ──

- 「学校の授業ペースについていけない」

- 「集中が続かない」

- 「何度教えても理解が難しい」

そんな日々の不安を抱えていませんか?

この記事では、無学年式オンライン教材「すらら」がどのように発達障害へ対応しているのか、AIサポート・すららコーチ・学習プランの仕組みなどを整理してご紹介します。

具体的な活用事例も交えながら、失敗を減らし「わかる!」「できた!」を実感できる家庭学習の設計方法まで、できるかぎり丁寧にお伝えします。

Contents

発達障害の子どもが抱える学習の課題とニーズ

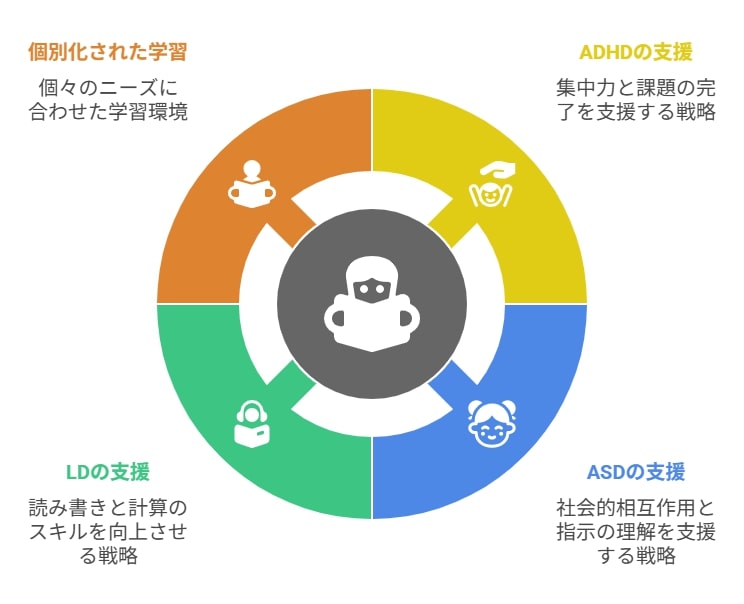

発達障害のある子どもは、ひとりひとり異なる特性を持ち、それに応じた学習支援が必要です。

学校での集団授業ではうまく対応できず、自信をなくしてしまうことも。発達障害に特化した支援教育の重要性が高まる中で、注目されているのが無学年式オンライン教材すららです。

ここでは、ADHD・ASD・LDといった発達障害の種類ごとの学習の困難や、保護者が抱えがちな悩みについて、わかりやすく解説していきます。

ADHD・ASD・LDそれぞれの学習の困難とは

発達障害の子どもたちは、脳の働き方の違いによって学習にさまざまな困難を感じています。

それぞれのタイプに合った支援教育が求められる中で、すららのような個別に対応できる教材はとても有効です。

| 発達障害のタイプ | 主な特性 | 学習上の困難 |

| ADHD(注意欠如・多動性障害) | 集中が続かない 落ち着きがない | 黒板の内容を書き写せない 課題を途中で放棄する |

| ASD(自閉スペクトラム症) | 人との関わりが苦手 こだわりが強い | 曖昧な指示が理解できず混乱する |

| LD(学習障害) | 読み書き・計算など 一部の能力に困難がある | 文章読解や音読が難しく 学習意欲が下がる |

このような子どもたちには、学年にとらわれず自分のペースで学べる教材が効果的です。

すららは発達障害に対応した柔軟な学習環境を提供し、支援教育を家庭でも実践できるのが特長です。

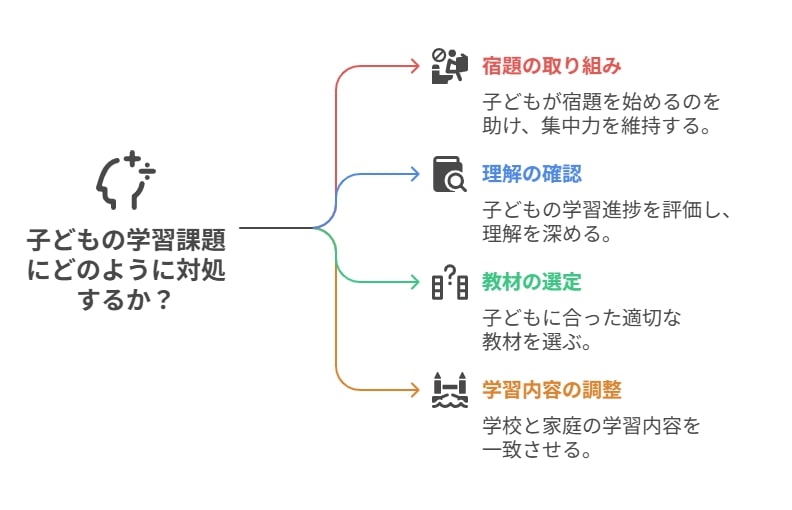

保護者が感じる日常のストレスと情報のギャップ

発達障害を持つ子どもの学習支援を家庭で行う中で、保護者が感じる負担は大きなもの。

- 「何度説明してもわかってもらえない」

- 「学校の先生からの情報が少ない」

- 「家庭学習がうまくいかない」

といった声はよく聞かれます。

保護者の主な悩みは以下のようなものです。

- 子どもが宿題に取りかからない・続かない

- 理解が進んでいるのか確認できない

- 教材選びに迷い、継続が難しい

- 学校と家庭の学習内容にズレがある

こうした不安を抱える中で、すららのような支援教育型オンライン教材は、保護者のサポートも充実している点が魅力です。

進捗管理機能や「すららコーチ」による定期的なアドバイスがあり、発達障害の子どもに合った学びを継続しやすくなっています。

実際にすららを導入してから、親子のコミュニケーションが改善したという声も多数あります。

家庭学習が「怒る・焦る」から「ほめる・進める」へと変わることは、支援教育の成功に直結します。

✅ すららの「無料体験」はこちらからできます。

✅ すららの「無料体験」はこちらからできます。すららとは何か? 発達障害対応の教材スタイル

「発達障害の子どもに合った教材がなかなか見つからない」と悩む保護者は少なくありません。

学校の授業に合わせるのが難しい、苦手な単元を繰り返したい、でもできる分野はどんどん進めたい…。そんなニーズに応えるのが無学年式オンライン教材すららです。

すららは、支援教育の視点から開発された教材で、発達障害を持つ子どもにもやさしい仕組みが多く取り入れられています。

このセクションでは、すららの特徴的な学習スタイルをご紹介します。

無学年式学習とは? 得意に先取り、苦手に戻る柔軟性

すららの最大の特長のひとつが「無学年式学習」です。これは、学年に関係なく、子どもの理解度に応じて学習を進められる仕組みです。

発達障害の子どもには、「一斉授業が合わない」「学年の内容に縛られると混乱する」といった傾向があるため、非常に相性が良いと思います。

- 苦手な単元は何度でも戻ってやり直せる

- 得意な科目は先取り学習でやる気UP

- 教科ごとにレベルを調整できる柔軟性

この柔軟な進め方は、支援教育の観点からも非常に有効で「できるところから学ぶ」ことで自己肯定感も育ちます。

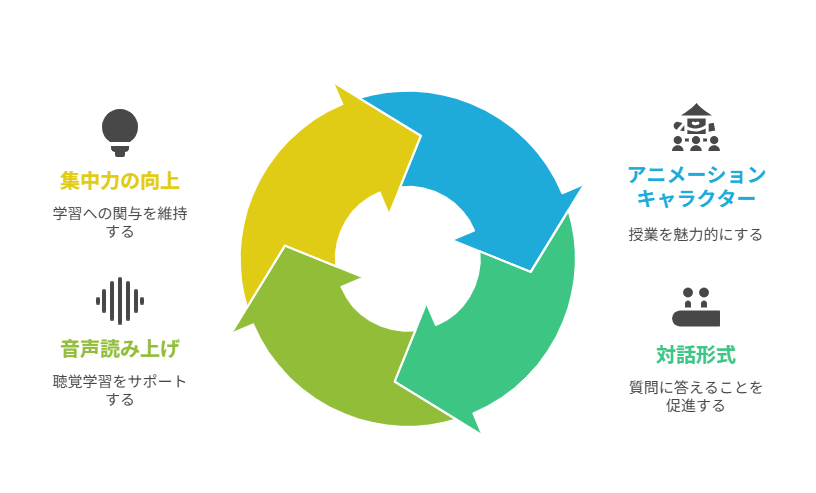

アニメ×対話型レッスンで集中を促す仕組み

発達障害の子どもには、視覚・聴覚への刺激が重要です。

すららではアニメーションのキャラクターが対話形式で授業を進めるため、飽きにくく、自然と集中が続きます。

| 学習形式 | 特徴 | 効果 |

| アニメ授業 | キャラクターが講師として登場 | 親しみがあり、集中しやすい |

| 対話形式 | 質問に答えながら進む | 考える習慣が身につく |

| 音声読み上げ | 文字が苦手でも聞いて理解できる | 発達障害の特性にフィット |

単なる「動画を見る」学習ではなく「対話しながら学ぶ」ことが、支援教育の実践としても注目されています。

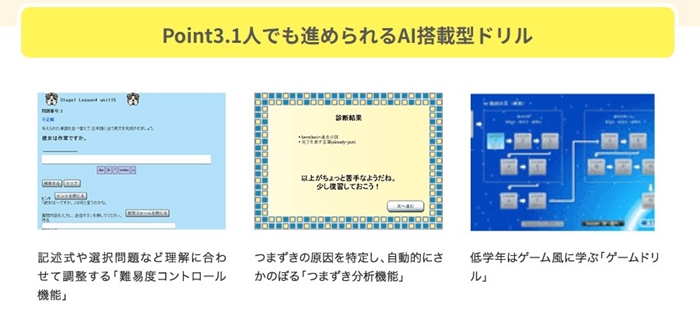

AIが弱点を分析、自動で復習単元を提示

子どもによって理解のスピードやつまずきポイントはさまざま。

すららではAIが学習データを分析し、発達障害のある子どもでも「今どこが苦手なのか」を自動で把握し、復習単元を提案してくれます。

- 間違えた問題のパターンを自動で分析

- つまずきの根本原因を特定

- 必要な単元を自動で復習リストに追加

保護者が「どこをやり直させたらよいか分からない」と感じたときでも、AIが的確に導いてくれるので安心です。

支援教育における「個別最適化」を実現できる点は、発達障害のある子どもにとって大きな味方です。

すららコーチによる個別サポートと保護者支援体制

すららには、学習をサポートする「すららコーチ」という専門スタッフがいます。

このコーチは、学習の進捗を見ながら子ども一人ひとりにあった声かけやアドバイスを行い、支援教育の実践を支えてくれます。

- 月1回の学習プランチェック

- 保護者へのフィードバックメール

- 学習意欲を高めるメッセージ送信

- 相談チャットによる学習サポート

発達障害を持つ子どもの学習には、「孤独にさせないこと」「継続できる仕組み」が不可欠。すららは教材を使うだけでなく、保護者への支援体制が整っている点でも安心できます。

家庭での支援教育を無理なく続けるために、すららのように教材+人のサポートがあるサービスは心強い存在です。

実際の導入事例と口コミから見る効果

「本当にすららでうまくいくの?」「発達障害のある子どもに合うって本当?」

と気になる保護者も多いのではないでしょうか。

ここでは支援教育の一環としてすららを導入したご家庭の実例や、他の教材と比べてすららが選ばれる理由を、具体的なデータと口コミをもとにご紹介します。

半年利用した家庭の具体例と学習継続ペース

発達障害を持つ小学5年生の男の子を持つAさんの家庭では、学校の授業に集中できず、家庭学習も長続きしないことが悩みでした。

そこで支援教育に力を入れた教材を探し、すららを導入しました。

以下は導入から半年後の学習変化です。

| 学習項目 | 導入前 | 導入後(半年) |

| 学習時間の平均 | 週に30分以下 | 週に2〜3時間 |

| 学習への姿勢 | やらされ感が強い | 自発的にログインする |

| 理解度 | 苦手単元が放置 | AIでつまずきを反復学習 |

保護者のAさんは、「すららはうちの子の特性にピッタリでした。強制しなくても自然と学習が続いていて、発達障害があるとは思えないほど自信を持つようになった」と話しています。

無理なく続けられること、そして「わかる!」「できる!」という実感が毎日の積み重ねにつながっている点が、支援教育としての効果の大きさを示しています。

コストと他教材比較から見た「すらら」の優位性

「すららは料金が高いのでは?」と感じる方もいるかもしれません。

確かに月額8,000〜10,000円程度の費用がかかりますが、支援教育としてのサポート体制や教材内容を考えると、十分にコストパフォーマンスに優れています。

以下に、代表的な教材と比較した表を掲載します。

| 教材名 | 料金(月額) | 無学年式 | AI対応 | コーチ・支援体制 | 発達障害対応 |

| すらら | 8,000〜10,000円 | ◎ | ◎ | ◎ (すららコーチ) | ◎ |

| スマイルゼミ | 5,000〜7,000円 | △ (学年固定) | ◯ | △ (フォロー少) | △ |

| チャレンジタッチ | 3,000〜6,000円 | × | × | △ | △ |

| 家庭教師 | 15,000〜30,000円 | ◯ (個別) | × | ◎ | ◎ (講師次第) |

すららは、無学年式×AI×専門コーチという支援教育の理想的な形を、オンラインで実現しています。

特に発達障害に特化したサポートが充実しており、費用以上の価値があると評価されています。

- 教材選びに迷っている方

- 発達障害の特性に合った学習環境を探している方

- 家庭でも支援教育を実践したい方

そんな方には、まずすららの無料体験からスタートすることをおすすめします。

すららの活用ステップ:初めてでも安心の始め方

「すららを始めたいけれど、何から手をつければいいか分からない」という方も安心してください。

発達障害や学習に不安がある子でもスムーズにスタートできるよう、実際にすらら体験者の視点から具体的なステップをご紹介します。

無料体験の申し込みから学習開始までの流れ

すららの導入はとてもシンプルで、以下のような流れになります。

- 公式サイトから無料体験を申し込む

(保護者のメールアドレス・子どもの学年程度を入力) - 体験用アカウントが即時発行される

(メールにログイン情報が届く) - 初回ガイダンス動画を視聴

(すららの操作方法や特徴を理解) - 実際の教材を2〜3単元分体験

(アニメと対話形式で、子どもが無理なく取り組める) - 気に入れば本登録&学習スタート

無料体験では、AIの自動復習機能や、無学年式の柔軟さなど、支援教育に役立つ機能も実際に試すことができます。

学習計画設定時のポイント(無理なく進める)

本登録後に最初に行うのが「学習計画の設定」です。ここでは発達障害の子でも無理なく継続できるよう、次の点を意識してみてください。

- 1回の学習時間は10〜15分からスタート

長時間の集中が難しい子も、少しずつ習慣化。 - 週3回程度から無理なく設定

毎日でなくてもOK。継続できる頻度が最優先。 - すららコーチと相談して計画を調整

子どもの理解度や生活スタイルに合わせた計画をプロが提案。

すららは「学年」ではなく「理解度」に応じて進めるので、支援教育の現場でも効果的に活用されています。

進捗管理とモチベーション維持のコツ

学習を続けるうえでカギになるのが「進捗を見える化」することと、「小さな成功体験を積む」ことです。

| 課題 | すららの工夫 | 保護者のサポート例 |

| やる気が続かない | アニメ+対話式で飽きにくい設計 | 終わった後に「できたね!」の声かけ |

| 進み具合が見えない | 学習履歴やグラフで進捗が可視化 | 週に1回、どこまで進んだか一緒に確認 |

| つまずいた時の対応 | AIが自動で「復習単元」を提示 | 「つまずいてもOK」の安心感を伝える |

また、すららでは「学習達成証」などのちょっとしたご褒美もあり、発達障害の子が達成感を持てる工夫がされています。

- 「最初から完璧にやろうとしない」

- 「頑張ったことを認める」

この2つを大事にするだけで、支援教育としてのすららの効果はぐっと高まります。

導入前に知っておきたいQ&A

「発達障害の子に合うか不安」「料金は高いの?」「他の教材と何が違うの?」

――そんな導入前の疑問にしっかりお答えします。すららを検討中のご家庭が安心して選べるよう、よくある質問とその回答をまとめました。

発達支援の専門家によるサポートはある?

はい、あります。すららでは「すららコーチ」と呼ばれる専門スタッフが、発達障害のある子の特性をふまえて学習プランをサポートします。

- 特別支援教育の経験がある教員資格者も在籍

- 子どもの特性(ASD、ADHD、LDなど)を事前に共有し、対応を相談可能

- 保護者との定期的な連絡を通じて、無理なく継続できる環境を整備

また、感覚過敏・集中困難などの個別ニーズにも配慮したアドバイスがもらえるため、支援学校や通級指導を受けているご家庭でも導入しやすい教材です。

料金体系とキャンペーン情報

すららの料金は、教科数や学年帯によって異なります。以下は目安となる料金です(2025年7月現在)。

| コース | 月額料金(税込) | 対応教科 |

| 小中コース | 8,800円 | 国・算(数)・理・社・英 |

| 中高コース | 9,900円 | 主要5教科 |

| 小中高コース | 10,978円 | 小〜高校範囲まで |

初期費用として登録料(7,700円)がかかりますが、キャンペーン時には無料になることもあります。

また、兄弟利用の割引や、特別支援向けの導入サポート制度が期間限定で実施されることもあるため、公式サイトで最新情報を確認しておくと良いかと思います。

他教材との違いと選び方

すららは他の通信教材と比べて、発達障害や学習困難に特化した機能が充実しているのが最大の特徴です。

| 教材 | 特徴 | 発達支援との相性 |

| すらら | 無学年式・対話型・AI復習・コーチ支援 | ◎ 非常に高い(柔軟かつ継続支援あり) |

| 一般的な紙教材 | 学年に応じた進行、解説中心 | △ 自力学習が難しい子には不向き |

| 動画学習サービス | 一方向の視聴型(YouTube等) | ◯ 取り組みやすいがフォロー不足 |

教材を選ぶ際は、「子どもがどんなときにつまずくか」「どの程度、伴走が必要か」を考慮するのがポイントです。

すららは特性に応じた個別サポートが受けられるため、家庭学習が続きづらい子や、集団学習に苦手意識がある子にも安心して使えます。

✅ すららの「無料体験」はこちらからできます。

✅ すららの「無料体験」はこちらからできます。まとめ:「すらら」が発達障害の子どもに合う理由

発達障害のある子どもにとって、学習の方法や環境はとても大切です。

すららは、特性に応じた柔軟なアプローチと継続できる仕組みを備えており、家庭学習を前向きな体験に変える力があります。

ここでは、すららがなぜ多くの家庭に選ばれているのか、改めて3つのポイントに整理してご紹介します。

自分のペースで進められる安心感

無学年式でわからないところは戻って、得意な分野はどんどん先に進める。そんな柔軟な学習スタイルが、焦りや劣等感を感じやすい子にとって「安心して学べる環境」を生み出します。

- 苦手のやり直しに対するネガティブ感情が起きにくい

- スモールステップで「わかった」を積み重ねやすい

- 学校の進度にとらわれず、自分の調子で学べる

学習の“できた!”を繰り返す喜び

すららは、アニメーションと対話型のレッスンによって、子どもが「わかる」「できる」を実感しやすい構成になっています。

成功体験を繰り返すことで、学習に対する前向きな気持ちが育まれ、自信につながります。

とくに、

- 解けたときの褒めコメントや視覚的演出

- テスト機能で自分の成長が可視化される

- 学年の枠にとらわれないため、苦手でも「やればできる」感覚が得られる

勉強が嫌いだった子が「ちょっと楽しい」と感じはじめた――そんな声も少なくありません。

AI×人の支援体制で保護者の不安も軽減

発達障害のある子の学習には、家庭のサポートが欠かせません。しかし毎日の学習管理やモチベーション維持に悩む保護者も多いのが現実です。

すららでは、AIによる分析と人による伴走支援(すららコーチ)の両方があることで、保護者の不安を大きく軽減してくれます。

- AIが苦手単元を自動抽出し、復習内容を提案

- 保護者には定期的なフィードバックメール

- 子どもの特性に合った声かけ・進め方の相談も可能

「これで本当に大丈夫かな?」という不安を、一緒に考えてくれる存在がいることで、家庭学習の負担が大きな安心感へと変わります。

発達障害のある子が、自分らしく、前向きに学べるようになるために――。

すららは、教材以上の価値を持った学習支援サービスとして、多くの家庭に寄り添っています。