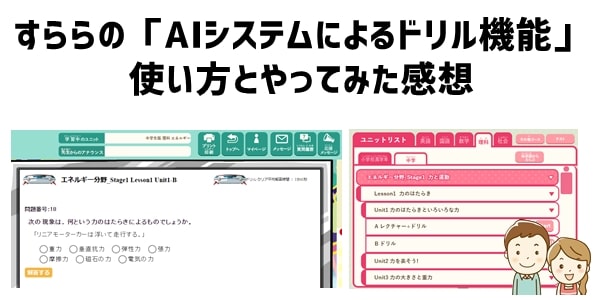

今回は「すららのドリル機能について使い方や感想を知りたい」という疑問にお答えしていきます。

スララに搭載されるドリル機能の使い方はこの通りです。

- すららにログインする。

- 学習したい教科・単元を選ぶ。

- 「レクチャー+ドリル」「ドリル」が表示されたら選ぶ。

- ドリル問題を解く。

- 間違った問題はAIにより優しい内容に変更されるのでさらに解く。

これで「すららのドリル機能」における使い方がわかるかと思います。

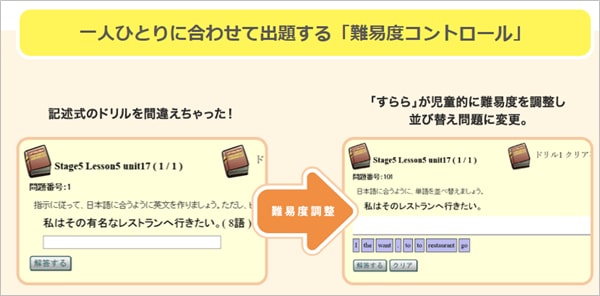

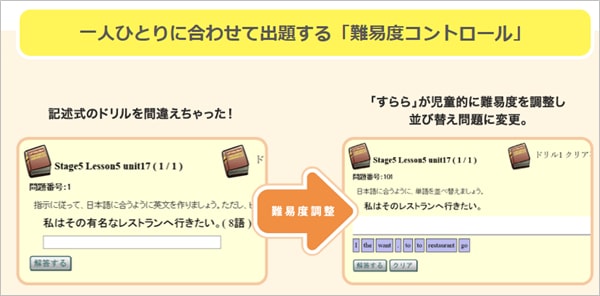

ポイントとなるのが5番目の「AIにより優しい内容に変更される」という部分で、たとえば記述式で間違ったら選択式などへ変換され出題される機能が備わっています。

自動的に問題内容(難易度)が変化するので、私たちは一般的なドリルと同じように問題を解いていくだけで自然と「苦手克服」につなげることが期待できます。

また「すららのドリル機能」をやってみた感想はつぎの通り。

- 間違ったら少し優しい出題内容になるので、紙のドリル教材とはまったく違う。

- ドリルを解くだけで自然と苦手克服につながる。

- 同じ問題でも、出題形式が変化するというドリルはほかにない。

- 最終的な理解までドリルだけでも辿り着きやすい。

- 子供のレベルに沿って内容が変化するのでピッタリの学習になる。

すららのドリル機能を、一言で表現すれば「かゆいところに手が届くようなドリル」という感じになります。

さらに「すららのドリル機能」について詳しくレビューして感想をお伝えします。

Contents

すららのドリル機能とは?

デジタル教材すららのドリル機能とは、AIシステムによって間違った問題を「優しいスタイルに修正」をしてつぎから出題されるといったお役立ち機能です。これを「難易度コントロール」といいます。

このドリル機能の学習効果として考えられるのが最終的な理解まで到達しやすいこと。

やや優しい出題形式になることで、自然と苦手対策にもつながります。

またすららのドリル機能には「つまずき診断」も搭載されており、間違った問題に対して原因となっている理解できていない単元や問題を教えてくれる機能。

この機能も最終理解までたどり着きやすく、高い学習効果が期待できます。

すららのドリル機能における詳しい使い方

冒頭でドリル機能の使い方について少しお話ししましたが、ここではさらに詳しく解説します。

まず「すららのドリル機能」に行き着くまでの手順はこんな感じです。

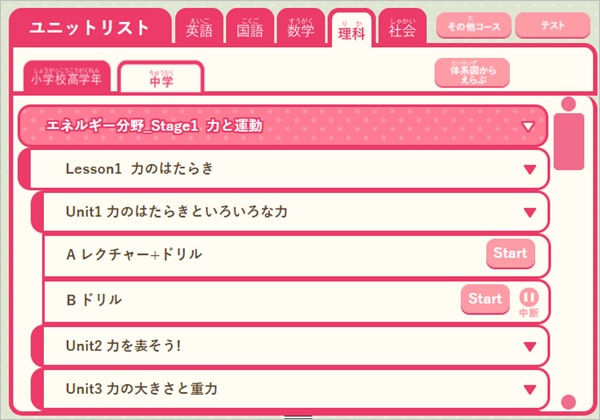

すららのトップ画面を表示します。

学習したいきょうか・単元を選びクリックします。

するとアコーディオン式で、さらに詳細な選択肢が表示されます。

単元によって多少違いますが。だいたい「レクチャー+ドリル」「ドリル」が表示されます。

- レクチャー+ドリル‥レクチャー(映像授業)とドリルがセットになったスタンダード版。

- ドリル‥ドリル機能だけに取り組みたいときのシンプル版。

いずれもドリル内容は同じで子供のやりやすいほう、または必要なほうを選べばOKです。

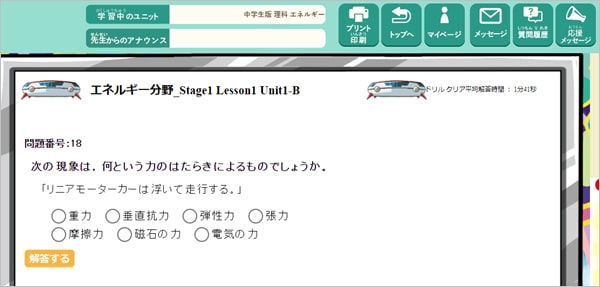

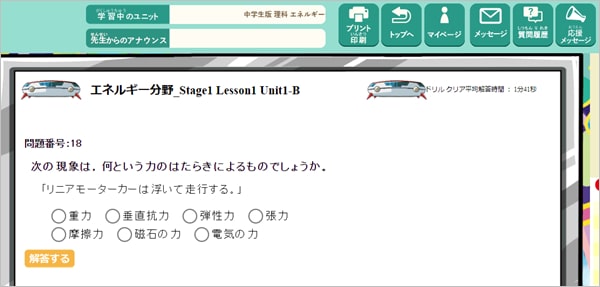

たとえば「ドリル」をクリックすると、いきなりドリル機能が始まります。

すららのドリル機能は「クリア平均時間」が備わっていて、ドリル画面表示と同時にカウントスタートするのでこの点だけでは注意が必要。もし厳密にカウントをする場合は、ドリル画面を開くのと同時に学習スタートする必要があります。

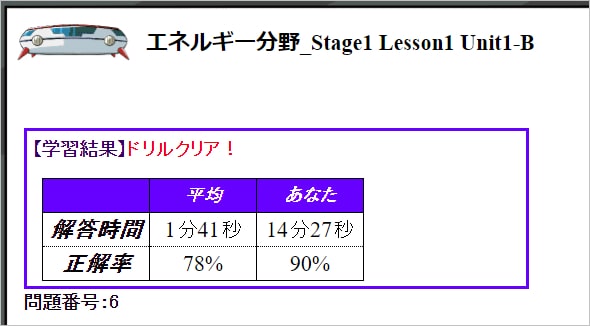

ドリルを最後まで解き終えたら、学習内容の結果など詳細が表示されます。

すららに取り組んでいるユーザーの全国平均と、自分の数値を比較できます。

これで、すららのドリル機能は終了です。

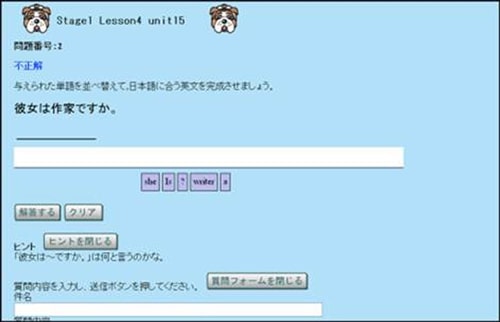

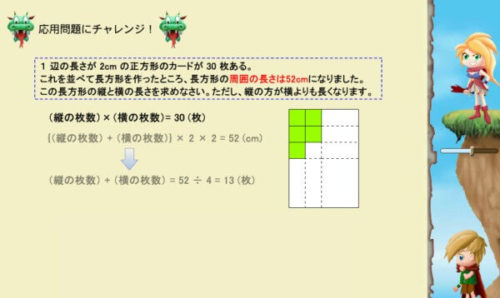

教化や単元によって記述式だったり選択式などさまざまな出題形式となっており、さらに間違った問題は「少し優しい内容」となって出題されるようになります。

これが、すららのドリル機能に備わっている「難易度コントロール」というAIシステムです。

この「難易度コントロール」というのは、たとえば「記述式」で間違えば「選択式」になるなど。

少しだけ簡単に回答できる出題形式へと自動変換され、その後のドリル機能に組み込まれ表示されるようになります。

このシステムもかなり学習効果が高く、自然と苦手問題の理解につながるお役立ち機能です。

アナログ式ドリルとは違って、答えを書き込んでも消す必要がないのは、さすがデジタル教材の強み。このように、すららは「復習ドリル」としても便利に使えるため私たちもお気に入りです。

×一般的なネット教材が搭載するドリル機能というのは、まったく紙のドリルと同じ。

問題を解いて間違ったら答えを見て再度チャレンジするというものです。

◎「すららのドリル機能」はこのようにAIシステム制御によって細かなサポート役をしてくれ、本当の意味において最終的な理解まで辿りつけるよう工夫されているのが大きなメリットになります。

すららのドリル機能はキーボード?それともタブレットがおすすめ?

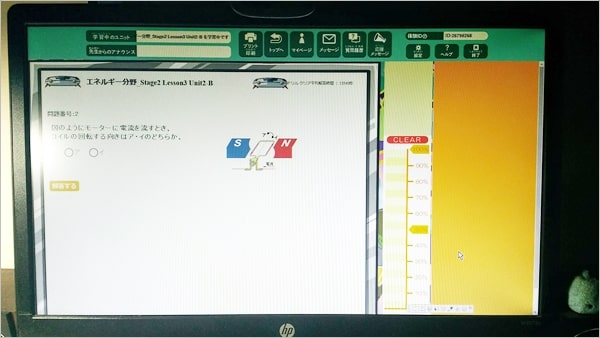

すららのドリル機能は、パソコンのキーボードでもタブレット端末いずれもOKです。同じように学習できるので安心してください。

私がおすすめするのは「子供が使い慣れている端末」の使用です。

キーボード操作に慣れていればパソコンでも構いませんし、タブレット端末のほうが移動できて勉強しやすければそれでも構いません。より勉強しやすいほうを渡してあげてください。

すららのドリル機能をキーボードで入力するには、まずカーソルを解答入力欄へもっていき文字や数字で入力していけばOK。またタブレット端末であればタッチペンを使って解答を書き込めばOKです。

すららのドリル機能がもつメリット

すららのドリル機能には、つぎのようなメリットがあると私たちは感じています。

✅ 出題形式が変わるという画期的な仕組みで「最終理解」までたどり着きやすい。

✅ 単元ごとにドリルが用意されているので、全教科において総合的な復習ができる。

✅ レクチャー+ドリルを選ぶと「基礎から教わって自然な流れでドリルに取り組める」ので理解と吸収を同時にできる。

✅ ほかの通信教育では、こんな原因改善が期待できるAIドリルはまず見ないので唯一の存在。

✅ すららは、ドリル機能だけを取り組んでも十分に価値がある。

一般的なネット教材に搭載されるドリル機能は、紙のドリル教材と何も変わりません。すららのドリル機能は「デジタル学習を最大に活かした機能」だと私たちは感じています。

もし紙のドリルをお考えであれば、もっと超効率的なスタイルが「すららのドリル機能」になります。

もちろん紙のドリルを使って家庭学習させるのもいいですが、大幅に時間効率ップにもつながって、さらに最終的な理解にまで辿りつきやすい「すららのドリル機能」を選んでみてはいかがでしょうか。

私たちは、すららはドリル機能を使うだけでも大変に価値があると感じています。

しかも映像授業、オンライン全国実力テストのあるテスト機能、アダプティブラーニングによるつまずき対策、英検・数検対策なども備わっているので、どう考えてみても優秀なデジタル教材。

すららはドリル機能も優れていますが、映像授業が何よりも秀逸です。

映像授業をやったことがなければ、ぜひ無料体験で試してみられてはいかがでしょうか。

「すらら」「すららドリル」の違いについて

デジタル教材すららについて詳しく探っていると「すららドリル」という言葉を耳にしますが、すららの姉妹教材が「すららドリル」になります。

この「すららドリル」というのは、すららに搭載されるドリル機能を教育関係者向きに抽出した、独自の単独したデジタルコンテンツを指します。

教育機関(おもに公立学校)へ導入されているデジタルコンテンツで、小・中・高校の学習に用いられており、団体用として用意されているため私たち個人で利用することはできません。

したがって「すららドリル」を利用したい場合は導入している自治体へ移住、または住んでいる自治体に今後導入されることが必要となります。

すららドリルの内容としては、すららに搭載されるドリル機能と変わりません。

もし家庭学習用にすららドリルを利用したい場合は、個人向けとして用意されているすららを契約することで同じ内容のドリル機能を使えるため問題解消できます。

まとめ

今回は「すららのドリル機能」について解説してきました。私たちは中学生の家庭学習をはじめ、高校受験対策にとっても最高に優秀なドリルだと思っています。

すららのドリル機能は、きっと「使ったら手放せない」と感るほどの優秀さです。

ほかの通信教育でドリルに取り組むのであれば、私たちは間違いなく「すらら」のほうがおすすめ。

もちろん、ほかの教材に搭載されるドリルや、紙ドリルをなさるのもいいと思います。

ただ本当の意味で「原因の追求と改善」をお考えなら、ムリにはすすめませんが「すららのドリル機能」は想像をはるかに超える学習効果が実感できるデジタル教材ですよ。

すららの公式サイト http://surala.jp

我が家のすらら体験談はこちら

コメント